도망친 나에게 이세계란 존재하는가?

* 이것저것 스포주의

<베르세르크>의 주인공 가츠는 나비여왕을 따라가려는 질에게 이런 말을 남긴다.

'도망친 곳에 낙원은 없다'

이 말 하나로 울궈먹는 사람들이 얼마나 많았던지, 처음엔 뼛속까지 진동을 주던 울림이 노쇠해서 영 쓸모 없게 되었다. 지겨워졌다는 소리다.

나는 정말 절벽 끝까지 밀려서 애를 쓰고 있는 건데 도망친 거라고, 도망치는 거라고 삿대질을 해대던 사람들이 얼마나 많았나. 당장에 포탄이 떨어지는데 온몸으로 받아내는 것도 무식한 일이 아닌가.

그래도 또 내가 도망치고 있다고 하니, 나는 천하의 겁쟁이가 아닌가. 자꾸만 고개를 쳐드는 나에 대한 의심과 자괴감에 신물이 났다.

그런데 이번에 <커뮤니케이션 이론1> 수업에서 이 상황 자체에 커다란 물음을 던지는 순간에 마주하게 되었다. 재수강으로 어쩔 수 없이 들었던 건데 이런 기회를 주다니. 영 등록금이 쓸모가 없는 것만은 아니다.

캣니스 에버딘은 부조리한 게임에 저항하기 위해, 전혀 새로운 길을 연다. 시스템 안에서 길을 찾는 것이 아니라 돔 자체를 파괴하는 방법으로 자신이 발 딛고 서있는 곳에서 탈출한다. 그 밖에는 캣니스가 처리할 적도 있지만, 무엇보다도 캣니스에게 해답을 줄 수 있는 '진짜' 세계가 있다.

우리는 늘 '진짜'세계를 염원한다. 날 하찮게 만드는 이 거지 같은 곳 말고, 진짜 내 자리가 있는, 진짜 나의 세계. 도덕 교과서에 나오는 '통속의 뇌'가 되고 싶진 않다. 진짜 세계가 나를 기다리고 있다면, 나는 조금의 주저가 있더라도 끝끝내 그 진실의 빨간약을 먹고야 말 것이다.

이런 이분법은 영화적 상상력에 의해 구체적으로 표현된다. 주인공들은 외부세력에 의해 거짓된 세계에 갇히고, 이 알을 깨는 과정을 통해 절정-결말을 맞이하는 플롯은 언제나 관중에게 보장된 카타르시스를 준다. <이스케이프 룸>에서 주인공이 게임의 규칙에 놀아나지 않고 마침내 그 게임 자체를 부숴버리는 장면은 '그가 왜 주인공'인가를 설명하는 핵심 시퀀스다. 제아무리 누가 멋진 일을 하건, 분량이 많건, 진주인공은 그 세계를 부숴버려서 창조주랑 맞짱을 뜰 수 있는 평등한 위치에 서야 한다는 말이다. 왜냐고? 주인공은 영화를 설명해야 하니까.

여기엔 두 가지 전제가 필요하다. 첫째, 자신이 있는 세계가 누군가에 의해 조작됐을 것. 둘째, 저 너머의 세계라는 게 있을 것.

모든 진보적 움직임도 마찬가지다. 저 너머의 세계가 있어야, 그 희망을 동력으로 어떻게든 나아갈 수 있는 것이다. 우리는 다 알고 있다. 우리보다 힘세고 가진 거 많은 사람들이 이 세계를 열심히 제 편한 세상으로 조작하고 있는 것을 말이다. 그러니 우리가 분노하고 슬퍼하고 낙담하는 이 세계는 분명 첫 번째 전제를 여실히 제 한 몸 불사르며 증명하고 있는 셈이다. 꿋꿋이 장작불을 태워주는 우리네 세계는 마침내 진보의 불꽃!에 휩싸여, 거센 저항에 부딪혀 연소되어도, 자신의 거짓됨을 보여줄테다.

그래서 우리는 싸울 수 있다.

그런데 두 번째 전제가 충족되지 않는다면? 이 세계가 끝이고, 탈출구 따위는 없다면?

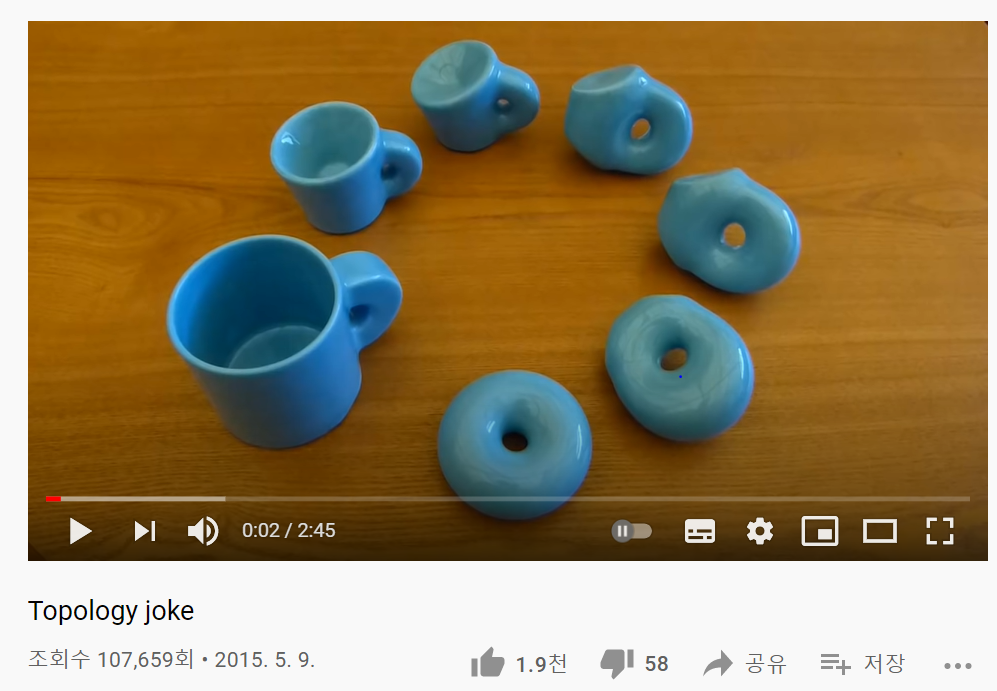

우리가 존재하는 세계가 도넛이고, 저기 너머에 멋진 머그컵 세계가 있는 줄 알았는데. 그냥 위상수학적으로 동형인 세계라면?

혐오고, 투쟁이고, 진보고 다 다름을 전제하는데. 그게 사실은 다르지 않다는 질문에 마주쳤을 때, 우리는 오열할 수밖에 없다. 그나마 멘탈을 챙기는 방법은 흐린 눈하고 못 본 척하는 거다. 그런데 빠바빨간맛을 맛보고 싶은 인간의 욕망, 진보에 대한 희구, 혁명에 대한 갈망은 그런 쉬운 선택을 좌시하지 않는다.

내가 그토록 싫어하던 인간 파-치들이 사실 나랑 비슷할 때, 나는 정말 민망해서 얼굴이 시뻘개진다.

당신들도 그러지 않나?

인간말종 범죄자도, 생각만해도 치가 떨리는 내 인생의 숙적들도 다 사실은 나처럼 어렸고, 나처럼 삼시세끼를 주워먹으며, 나처럼 울고 있을 때. 나는 참을 수 없는 수치심을 느낀다.

영화 <미스트>의 결말에서는 결국 이세계로의 탈출이 좌절된다. 관중들은 당연 얼탱이가 나가버린다.

영화가 말하고자 하는 게 뭐야? 결국 가만히 세계에 서있으라는, 시시껄렁한 보수주의의 설파였단말야!

근데, 그게 아니라... 어쩔 수가 없었던 거다. 애초에 우리 세계에서 다른 세계로의 전진이 허용되지 않는 이유와 마찬가지로, <미스트>에서는 '그냥... 없어요'란 말이지. 다른 안락한, 그래서 도전해볼 가치가 있을만한 이세계따위는 없어. <헝거게임>이나 <이스케이프 룸>에서야 게임의 룰을 파괴하고 나아갈 세계가 있다고 '그려지지만'. 실제 현실이 그렇듯이 <미스트>도 나아갈 세계 자체가 존재하지 않았기 때문에... <미스트>의 결말이 묘하게 현실적이었다면, 바로 이런 좌절과 냉담의 핍진성때문이 아닐까.

결국 이 세계는 이 세계로 완결적이고, 도넛이다.

그토록 찾겠노라 울부짖는 이세계(異世界)는 없는 거다.

우리는 죽이 되든 밥이 되든 여기서 한 이불 덮고 살아가야 한다.

우리는 인간이라는 한 껍데기의 다름도 없고, 결국엔 다 인간이고,

세계도 그러하다.

'도망칠 수 있다'는 명제에 참/거짓을 따지기 이전에, 그냥 그 명제가 성립되지 않는다.

도망치기 전 세계와 도망친 후의 세계는 결코 다르지 않고. 어떤 세계가 있을 것이니 짐작하는 건, 도넛이니 머그컵이니, 구멍 뚫린 원기둥이니를 따지는 것만큼 부질없는 짓이다.

그러니까 저 너머의 세계를 바라는 건, 저 너머의 세계가 있다는 걸 확신하고 또 확증하는 이유에야 가능한 것인데. 선후관계를 무시하고 막연한 환상만 품는 것은 아닐런지.

나는 요즘 너무 피곤하다.

저 너머의 세계를 꿈꾸면서 달려갔는데, 이제는 <커뮤니케이션 이론1> 같은 수업 덕분에 차츰 '위상수학적으로 동형인 세계'의 진실에 눈을 뜨게 되고... 도넛 지구는 둥그니까 자꾸 자꾸 걷다보면 온 세상 진보로의 전진에 낙관하는 어린이들, 나랑 비슷한 게 용납이 안 되는 인간들 다 만나다가 슬퍼서 오열하겠네. 싶은 심정이다.

진로도 결정되지 않았고, 솔직히 앞으로 더 뭐가 나아질까 싶다.

그럼에도 나아가는 건, 낙원의 나지막한 부름이 아니라. 발 딛고 서 있는 이곳에 내 무게만큼의 중력이 있기 때문이겠지.

위상수학에서 형태를 바꾸는 건 구멍을 뚫을 때야 가능하다.

마냥 걷다걷다 걷다보면 추억도 마주치고, 재봉하는 것 마냥 똑같은 길 밟다보면 어딘가 닳아져서 나 하나 살고 갔다는 흔적 정도 남길 수 있겠지...

아 너무 우울하지만은 않았음 좋겠다.

여기에 나오는 작품들은 언젠가 하나씩 리뷰해야겠다.